Фильм Сергея Лозницы «Два прокурора» вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля, который пройдет в мае. Картина заново открывает современному зрителю советский тоталитаризм, который российские сериальные режиссеры в нулевые годы представляли как «великое, хоть и трагическое время». Снятый на русском языке с участием российских актеров фильм украинца Лозницы вновь поднимает проблему культурного раскола на фоне войны в Украине, считает культуролог Андрей Архангельский. По его мнению, сопротивляться путинизму необходимо и в культуре, даже если кажется, что борьба не имеет смысла. Для этого нужны союзники, и лучшая стратегия для их привлечения — не отворачиваться от тех, кто не высказался против войны достаточно ясно.

Скука репрессий

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Два прокурора» — совместное производство Франции, Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы и Румынии. При этом фильм снят на русском языке, а среди исполнителей главных ролей — выступившие против вторжения в Украину российские актеры Александр Филиппенко, Анатолий Белый и Александр Кузнецов. Сюжет разворачивается во времена сталинских репрессий; это разговор о корнях насилия в тоталитарном обществе.

Какая ассоциация первой возникает в связи со словосочетанием «сталинские репрессии»? Для многих такой ассоциацией будет скука. Все это уже было, надоело... Как стало возможным, что одна из главных трагедий советской истории — это «надоело» и скучно? Дело в том, что путинская пропагандистская машина — прежде чем начать изрыгать прямые проклятия — работала, так сказать, тихой сапой. Еще с 2000-х российское кино- и сериальное производство стремилось сделать тему репрессий «скучной» или, что еще хуже, внушить зрителю, что это было «великое, хотя и трагическое время». Уравнять преступление и величие. Сотни простеньких сериалов сделали свое дело: сцены пыток и расстрелов стали штампом и перестали впечатлять.

Еще с 2000-х российское кинопроизводство стремилось сделать тему репрессий «скучной»

Лозница намеренно бросает вызов этой усталости (а на деле — безответственности и беспамятству). Он актуализирует тему с учетом нового контекста — вторжения в Украину и ужесточения репрессий внутри России. Если вчитаться в литературный первоисточник — повесть Георгия Демидова «Два прокурора» (по мотивам которой Лозница написал сценарий), — все станет еще яснее. 1937 год. Молодой прокурор пытается сопротивляться беззаконию и доходит до самого генпрокурора Вышинского; в итоге он сам отправляется в лагерь и погибает там в выгребной яме.

Георгий Демидов — удивительный человек и писатель. Физик, ученик Ландау, узник колымских лагерей, где он провел 13 лет, автор рассказов и повестей о жизни в ГУЛАГе. Он по праву может стоять в одном ряду с Солженицыным и Шаламовым. Его проза — бескомпромиссная, жесткая. Своей публицистичностью она местами напоминает перестроечный «Огонек» (Демидов писал в 1950-х — 1970-х, но при жизни автора не было опубликовано ни строчки). «Пришло время посмотреть прямо в глаза советскому монстру. Его нужно понять, чтобы победить», — сказал о своем новом фильме Сергей Лозница. Нужно искать корни нынешнего неосоветского насилия, работать с тоталитарной травмой — вот посыл и самого Лозницы, и Каннского фестиваля, в конкурсную программу которого включен его фильм.

Повесть Демидова начинается со сравнения 1937 года со смертоносным вирусом, который заражает всех вокруг. А заканчивается так: «В одном из бараков (…) начали обнаруживать варево с остатками человеческих костей. В то же время ежедневные поверки показали, что весь списочный состав лагеря налицо. Людоедство, таким образом, исключалось. Оставалось трупоедство».

Повесть, написанная в 1969 году, сегодня выглядит пророческой. С одной стороны, в ней отзывается, например, Кафка (рассказ «В исправительной колонии», который вместе с новеллами «Приговор» и «Превращение» составляет сборник «Кара»), а с другой — авторы, которые еще только появятся в будущем. То, что у Владимира Сорокина — гротеск (рассказ «Падëж», часть романа «Норма»), у Демидова — реализм:

«Под окном, если только оно заслуживало этого названия, на вделанном в стену железном сидении сидел человек. Локтем он опирался на такой же столик, тоже вделанный в стену на железном кронштейне. Он был высок, слегка сутул и страшно худ. Грязная и как будто изжеванная одежда висела на нем как на вешалке».

Лозница словно напоминает всему российскому кино 2000-х, с чего нужно было начинать разговор со зрителем: не с умильных «Детей Арбата» (2004 год), где сцены допросов перемежаются с картинами «простого человеческого счастья», — а с покаяния постсоветского общества за прежние преступления. Лозница пытается начать историю русскоязычного кино с чистого листа — чтобы от слов «сталинские репрессии» было не скучно, а страшно.

Конкурсная программа Каннского фестиваля тоже в своем роде искусство. Сам выбор фильмов в конкурс всякий раз несет определенное послание, но один мотив в нем повторяется: Канны отстаивают право художника на сложность — даже во время войны. Война все упрощает и требует от человека занять одну из сторон, использовать одну краску. И это — дилемма для художника. Может ли он настаивать на своей индивидуальной позиции, сложности в таких обстоятельствах?

Дон Кихот от кино

«Два прокурора» — первый за семь лет игровой фильм Сергея Лозницы. Предыдущим был «Донбасс», удостоенный в 2018 году в Каннах награды «за пронзительный взгляд на войну в Украине». В феврале 2022 года Лозница покинул Европейскую киноакадемию (EFA, European Film Academy) в знак протеста — из-за ее слабой реакции на вторжение России в Украину. На следующий день академия призвала к бойкоту российского кино. В ответ Лозница осудил тотальный бойкот: «Многие мои друзья и коллеги, российские кинематографисты, выступили против этой безумной войны». Вскоре после этого его исключили из Украинской киноакадемии.

Сергей Лозница

Лозница настаивает на своем космополитизме, но при этом называет себя украинским режиссером.

В своих поступках он напоминает Дон Кихота: отстаивает универсальные идеалы и принципы, которые и в мирной-то жизни неосуществимы, что уж говорить о войне. Эти жесты могут показаться сознательной скандализацией. Но Лозница не из таких людей. Режиссер снимал кино и говорил о возвращении советского тоталитаризма задолго до того, как эта тема стала популярной. Почти все его работы, особенно документальные, так или иначе об этом — о беспамятстве и безответственности. Что же сегодня отстаивает Лозница? Право художника на сложность и индивидуальность даже при ясном понимании, где зло и где добро. Не утопия ли это?

Искусство вины

То, что именно участие российских актеров, а не сюжет или качество фильма, становится теперь главной новостью — это данность. Многие российские актеры, режиссеры, продюсеры были задействованы в милитаристском или чекистском кино до 2022 года — они полагали, что это «просто работа».

Главной новостью становится не сюжет или качество фильма, а участие российских актеров

Теперь очевидно, что такая «работа» приближала войну. Президент Украины Владимир Зеленский в апреле ввел санкции против открыто поддерживающих вторжение российских деятелей культуры — с ними все очевидно. Но как быть с теми, кто замолчал, не совсем ясно высказался или до сих пор считает, что культура может быть вне политики? Мир кино (не только российского, но и мирового) — это стеклянный дом: бросьте камень в коллегу, и осколки стекла неизбежно заденут и вас. Есть актеры или режиссеры, которые «прозрели» только после начала войны. Можно ли им верить?

Искренность нынешних актеров-эмигрантов легко проверить: достаточно посмотреть, чем они пожертвовали, уехав из России, как, например, Александр Кузнецов из «Двух прокуроров». Актерский век недолог; отъезд означает крест на карьере — за рубежом российский актер едва ли может рассчитывать на признание миллионной аудитории. Такой жест как минимум стоит оценить. Стоит оценить и отъезд из России 77-летнего на тот момент (ноябрь 2022 года) Александра Филлипенко — актера старой советской школы.

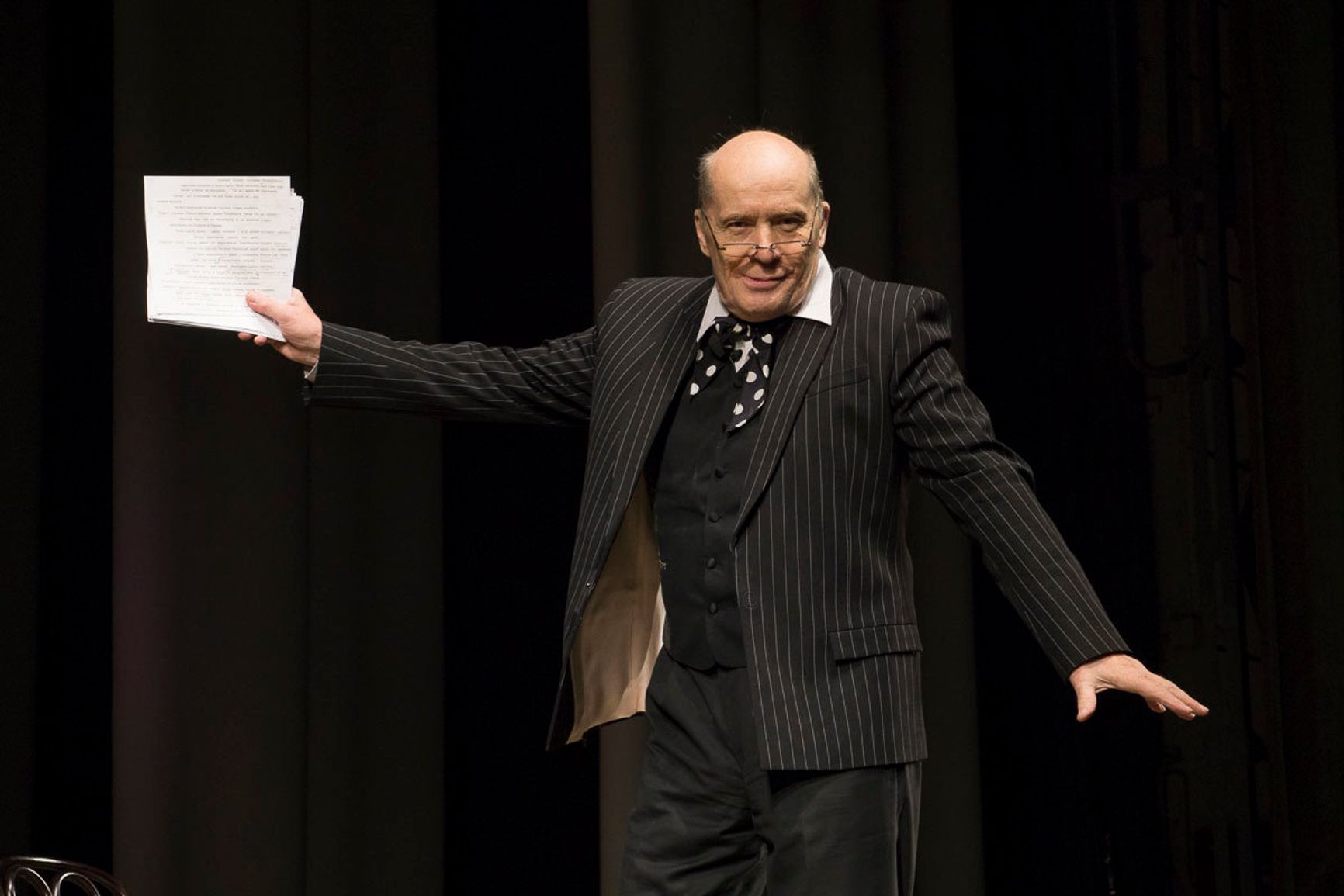

Александр Филиппенко

Между прочим, Кремль сегодня задумывается над программой по возвращению не особо провинившихся «блудных сыновей и дочерей». Разрабатывают даже некую процедуру «покаяния». Близкий к властям собеседник издания «Верстка» прямо говорит, что послабления не коснутся журналистов или политических активистов: индульгенция рассчитана именно на представителей творческих профессий — тех же актеров, в первую очередь популярных, как, например, Иван Ургант. Кремлю, по-видимому, все-таки не хватает талантливых людей. Значит, отъезд тысяч деятелей культуры из России все же оказывает влияние на режим?

Наравне с россиянами заведомо виновным в глазах западного общества оказывается и русский язык — это, как дамоклов меч, висит теперь над каждым российским или русскоговорящим художником. Какой бы архаикой это ни казалось «гражданам мира», к которым себя часто относят деятели искусств, — теперь это данность на десятилетия.

Невозможно это просто «пережить», как поется в одной популярной песне; с этим дамокловым мечом придется именно жить. Нужно принять, что взгляд на все российское через призму преступлений государства будет теперь решающим, определяющим, доминирующим. Наивно требовать поблажек для культуры — все это неважно на фоне очередных жертв российских ударов в Украине.

Война смыслов

Имеет ли вообще смысл культурное сопротивление во время войны? В первые месяцы вторжения казалось, что не имеет и что искусство окончательно проиграло тоталитарному государству. Но сегодня есть другой аргумент: если путинизм как явление и как угроза миру — это надолго, то и борьба с ним предстоит долгая. А значит, культурное сопротивление, борьба на уровне смыслов также становятся важными. В 1960-х — 1980-х в СССР свободное слово в итоге одолело слово тоталитарное. Если исходить из того, что противостояние новому тоталитаризму будет марафоном, а не спринтом, логика подсказывает, что на свою сторону нужно привлекать как можно больше людей.

Противостояние новому тоталитаризму будет марафоном, а не спринтом

Михаил Ходорковский в начале войны сформулировал максиму (увы, не ставшую популярной): «Неважно, что ты делал до 2022 года, — важно, что делаешь сейчас». Это хорошая формула — как минимум, для военного времени, потому что она увеличивает, а не сокращает количество потенциальных союзников. Именно такой подход нужен к деятелям культуры, которые уехали из России после 2022 года. Мы живем в мире символических капиталов, и здесь тоже важно, на чьей стороне перевес. Чем меньше талантливых людей будет у режима Путина, тем лучше; вот, кажется, простая, но действенная формула на будущее.